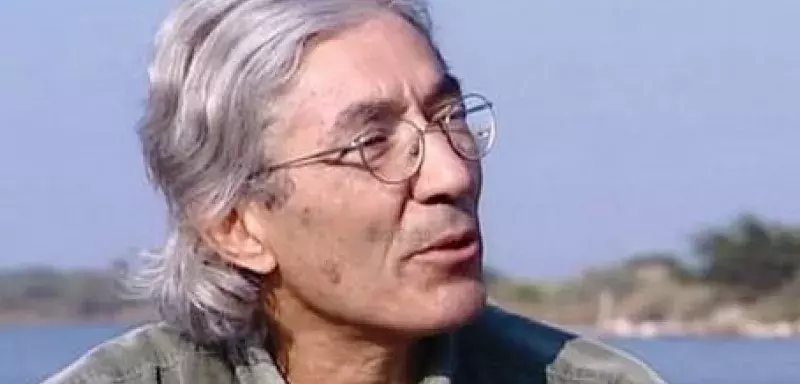

Boualem Sansal: «Il faut retrouver ce qui fait la force de l’humain : le goût du bonheur»

Par N.TPublié le

En août paraissait «2084», le 7e roman de l’écrivain qui revisite «1984», le chef-d’œuvre d’Orwell : dans un Abistan imaginaire, temps et esprits se sont arrêtés. Règne une féroce dictature religieuse. Sansal brosse l’histoire et les ressorts des totalitarismes. Mais l’espoir demeure.

_.Vous publiez «2084». Michel Houellebecq en a fait l’éloge. Votre roman serait plus «radical» que le sien, «Soumission», paru en janvier. Comment accueillez-vous cela ?

Boualem Sansal. C’est sympa que Houellebecq ait parlé de mon roman. Sa réflexion émane peut-être d’un bon sentiment, mais Houellebecq est Houellebecq… L’emploi du mot «radical» me fait néanmoins tiquer. Dans le contexte actuel, cette qualification peut être comprise dans un sens infamant. Radical est synonyme d’extrémiste. Cela pourrait faire passer à certains l’envie de lire mon livre. D’autres se précipiteraient pour s’en délecter et m’ériger, peut-être, en maître à penser de l’islamophobie.

_.N’est-ce pas vous faire mauvaise presse ? Quand Houellebecq se joue, par cabotinage, des passions de l’époque, vous, vous semblez opter pour une perspective politique et une voie progressiste à rebours des peurs entretenues…

B. S. Si une radicalité existe chez moi, elle s’exprime par un engagement pour les libertés, la laïcité, le respect de soi et de l’autre. Elle prend forme dans ma dénonciation de tout extrémisme, qu’il soit d’ordre philosophique ou religieux. Du moins, celui que les intégristes invoquent pour se justifier.

_.Le titre évoque Orwell. Ne penchez-vous pas davantage du côté de J.-G. Ballard, l’écrivain anglais d’anticipation ? Votre roman aurait pu emprunter l’un de ses titres, «la Foire des atrocités»…

B. S. La question s’est posée. Toutefois, je reste fasciné par ce personnage extraordinaire de Big Brother. Il incarne le rêve absolu de tout tyran. À savoir, devenir le maître suprême qui détrône Dieu. Il est même le rêve des peuples soumis. En le faisant dieu, ils pensent pouvoir en appeler à sa miséricorde. Toutefois, solliciter sa pitié déclenche un besoin vicieux de faire plus de mal encore.

_.Les critiques, élogieuses, semblent réduire votre livre à une interprétation noirâtre d’un totalitarisme à venir, voire d’une religion. Mais l’espoir, incarné notamment par Ati, l’un des protagonistes, ne serait-il pas le principal sujet ?

B. S. Exactement. J’appelle chacun à le voir ainsi. Autrement dit, nous sommes tous Ati. Pour sortir de ce monde macabre, nous devons retrouver en nous ce qui fait l’extraordinaire force de l’humain : le sens du bonheur. Les drames du contexte actuel – les massacres de Daech et les crises économiques – nous abîment et font de nous des mutants. Des êtres sombres se plaisant à vivre dans le noir et le désespoir. Nous avons oublié la possibilité du bonheur sur terre, entre et parmi les hommes.

_.En dépit d’évocations qui pourraient renvoyer à l’islam, n’est-ce pas le compte rendu des religions ou des sociétés comme organisations d’hommes qui est en jeu ? Le concept de Dieu est au final absent de votre livre et préserve le choix des croyants. N’est-il pas laissé libre à chacun d’y trouver son oppression : Dieu, argent, bureaucratie ?

B. S. La fatalité de l’oppression semble peser sur l’humanité. Elle serait en sorte consubstantielle à la vie en société, rendue plus complexe et contraignante encore en raison de la surpopulation, l’amenuisement des ressources et les dérèglements climatiques. Les pouvoirs dominants usent de tous les moyens pour s’emparer et conserver le pouvoir. À savoir les armes, l’argent, la bureaucratie et la religion. Dans ces carcans, l’homme peine à jouir de sa liberté, à choisir ses croyances et ses amours. Sa libération amènera à la libération et à l’épanouissement de la société. Pour l’heure, il l’ignore, car il lui a été inculqué que la liberté individuelle est un crime devant les hommes. Par ailleurs, le monde musulman a également son aliénation. L’islam est instrumentalisé par des pouvoirs féodaux et des islamistes.

_.Dans l’univers clos et le temps absent de l’Abistan, la prise de conscience d’Ati d’une interrogation et d’une pensée au-delà des montagnes, n’est-elle pas un plaidoyer pour l’ailleurs ? Quel rapport entretenez-vous avec l’idée de frontière ?

B. S. On ne devrait jamais cesser de rêver de l’ailleurs et de rechercher la compagnie de l’autre. Il s’agit du tropisme naturel de la vie. Privée de ce mouvement, elle s’étiole et meurt. La société rejette ce mouvement. Elle se veut une entité finie et se donne des frontières. Dans ce schéma, l’individu abdique à la fois son individualité et sa liberté, et ne connaît de mouvement que celui que la société lui permet.

_.La langue est maltraitée et reparamétrée en Abistan. Peut-on affirmer que la mise sous contrôle de la langue est un premier pas vers le fascisme, ou du moins traduit-elle une domination, vous qui avez déclaré : «En Algérie, nous sommes analphabètes trilingues.»

B. S. Le pouvoir ne se garde que par la force des mots. Les fusils ne suffisent pas. Pour dominer les esprits, les dictatures inventent une langue spéciale. Il s’agit de la langue de bois des politiques, la novlangue de Big Brother ou l’abilang de Bigaye. Il faut maintenir le peuple au bon niveau d’ignorance, celui où il pourra entendre le verbe qui l’endort et où il s’acquittera du travail qu’on lui ordonnera de faire.

_.En 2005, vous signiez «Harraga», roman d’exode. Aujourd’hui, des milliers de migrants meurent pour rejoindre l’Europe. Votre réaction ?

B. S. Les boat-people vietnamiens furent un drame épouvantable. La communauté internationale (occidentale) avait bien réagi, elle les a accueillis. Aujourd’hui, le tableau est autre. Les candidats à l’exil se comptent par millions et meurent par milliers. Les passeurs se montrent pires que les négriers d’antan. Nul ne les aide. «Au mieux», ils sont renvoyés chez eux. Le problème a pris une dimension considérable et ne cessera pas de s’aggraver. Il faut rapidement concevoir et mettre en œuvre des politiques de grande ampleur. Ce monde est mal fichu parce que nous n’avons pas su le gérer.

Entretien réalisé par Lionel Decottignies

Source : l’Humanité Dimanche du 10 au 16 septembre, n° 477

2084. Colossal et iconoclaste

Boualem Sansal a-t-il déjà écrasé la concurrence ? Littérature et certitude faisant rarement bon ménage, la prudence est de mise. Toutefois, avec «2084», l’écrivain algérien frappe un grand coup dans la fourmilière des 589 romans de la rentrée. Et constitue déjà un candidat sérieux au futur prix Goncourt.

La force des grands auteurs est leur capacité à donner vie et liberté à leurs phrases, à les extirper de l’ensemble du texte, les faire naître. Tous, nous avons en tête des fragments isolés de Proust ou Céline. L’auteur du «Serment des barbares» appartient à cette lignée. Il poursuit, avec ce 7e roman, son œuvre colossale et iconoclaste. L’Abistan est un vaste empire, 2084, sa date de création et son totem. Le prophète Abi règne et impose sur terre les volontés du dieu Yolah et une langue nouvelle, l’abilang. La «grande mécréance» vaincue, les 60 provinces aux nuls confins peuvent vivre au rythme et au gré de cette religion «où mécroire est donc impensable». La «juste fraternité» et autres agents de «l’Appareil» veillent à sa stricte application. La population s’en accommode quand elle n’y souscrit pas corps et âme. N’y a-t-il plus grande distraction que d’assister aux exécutions publiques ? Seul Ati, depuis son sanatorium, est pris de doutes.

Le roman emprunte les codes de George Orwell et son «1984». Mieux qu’être un locataire de talent, Sansal leur confère un éclat et une lecture nouvelle. Tenté serait-on de dresser le parallèle avec Daech. L’ambition de Sansal porte plus loin et embrasse l’ensemble des dictatures passées et à venir. Sa délicatesse fait le reste. Il possède une subtilité pour ne point heurter les croyants (le concept de Dieu n’étant pas son propos). A contrario, il éreinte les hypocrisies, le cynisme et la passivité de toute communauté humaine. L’aigreur n’est guère de mise. En 272 pages, il livre un plaidoyer corrosif pour la force de penser et l’espoir.