Ouragan Melissa : l'apocalypse au ralenti

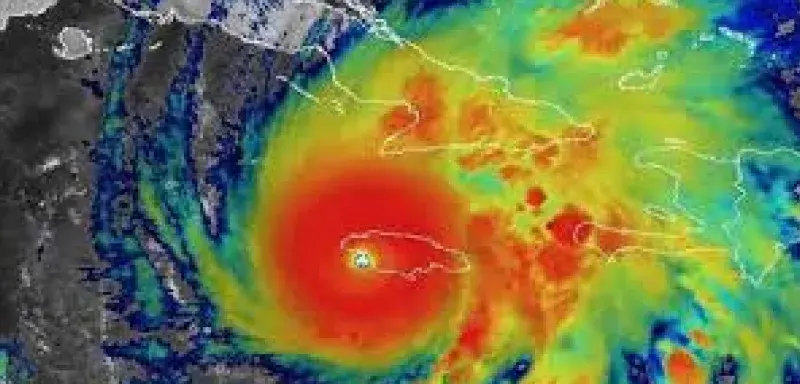

Il n’y a plus de “saison” des ouragans : il y a Melissa. Une bête compacte, presque immobile, qui respire au-dessus des eaux surchauffées et pousse des murs liquides vers les rivages. Mardi 28 octobre 2025, la Jamaïque est entrée dans l’œil du cyclone -littéralement- alors que Melissa atteint la catégorie 5 et que ses vents hurlent à près de 300 km/h.

Les météorologues parlent de « catastrophe », les autorités de « danger de mort », les habitants de « jamais vu ». À l’horizon, Cuba se prépare à son tour, resserrant ses digues humaines et logistiques face à un phénomène qui conjugue force brute et lenteur meurtrière. Cette lenteur, c’est l’autre visage de l’apocalypse. Coincé entre deux systèmes de haute pression, Melissa avance à une vitesse inférieure à la marche humaine, parfois à peine 1 km/h. Quand un ouragan traîne, il dilue le temps et concentre le désastre : pluie en trombes, crues soudaines, glissements de terrain, houle qui s’empile, réseaux électriques qui s’effondrent les uns après les autres. Les modèles parlent de 500 à 750 mm de pluies possibles localement, de surcotes de plusieurs mètres, d’une île battue pendant des heures sans répit. Les comparaisons qui reviennent — Dorian, Harvey, Florence — ne rassurent personne.

À Kingston, Spanish Town, Montego Bay, on cloue les contreplaqués en croix sur les vitrines, on bâche les toitures, on remplit des jerricans d’eau, on cale les portes avec des sacs de sable. Les abris sont ouverts, les écoles transformées en centres d’hébergement, les routes côtières interdites. Le Premier ministre Andrew Holness a ordonné des évacuations ciblées et sollicité une aide internationale anticipée ; mais la police le sait : une partie de la population hésite, redoutant d’abandonner sa maison à d’autres dangers bien humains. Les lignes téléphoniques grésillent de messages de voisins : « Viens te mettre à l’abri », « Prends tes papiers, tes médicaments ». Les sirènes roulent, et la nuit tombe trop tôt.

A Cuba, l’urgence de la prévention

Côté Cuba, la mécanique des préparatifs est déjà en marche, rodée par des décennies de cyclones : évacuations massives dans les provinces de l’Est, déploiement de brigades électriques, approvisionnement en carburant pour les générateurs, inventaires des digues, relocalisation du bétail, protection des récoltes. Les autorités mettent le paquet sur la prévention des glissements de terrain dans la Sierra Maestra et l’alerte inondations sur les plaines côtières. Les images des ports où l’on double, triple les amarres, où l’on tire hors de l’eau les petites barques, disent l’urgence concrète mieux que n’importe quelle courbe.

Dans les bulletins du National Hurricane Center, la phrase revient, sèche : « Dommages structurels totaux possibles près de la trajectoire ». Le cœur de Melissa est un marteau barométrique : pression chute sous les 900 mb, rafales capables de déraciner les arbres matures comme des mauvaises herbes, pylônes pliés, toitures arrachées, fenêtres pulvérisées. Dans le sillage immédiat, l’électricité s’éteint par grappes, les hôpitaux basculent sur groupe électrogène, et l’eau potable devient le nerf de la survie. Les secouristes demandent déjà : « Filtrez, faites bouillir, stockez ».

L’équivalent énergétique de milliards de bouilloires prêtes à l’emploi

Ce que Melissa révèle, c’est aussi l’arrière-plan thermique de la Caraïbe en 2025 : des eaux 2 à 3 °C au-dessus de la moyenne, en surface et en profondeur, l’équivalent énergétique de milliards de bouilloires prêtes à l’emploi. Dans ce bouillon, les cyclones « explosent » en 24 à 36 heures, passant d’une tempête sérieuse à un monstre historique. Melissa est déjà la quatrième intensification rapide de la saison atlantique, la plus extrême depuis deux décennies. Et chaque foyer de Kingston, de Santiago de Cuba, de Port-au-Prince sait que ces statistiques, demain, auront un visage humain.

Sur le terrain, la préparation est une somme de gestes simples : charger les batteries, congeler des bouteilles d’eau, identifier la pièce « la plus sûre » au cœur de la maison, fixer les citernes, éloigner tout ce que le vent peut transformer en projectile. Les radios à piles crépitent, les cartes papier ressortent des tiroirs lorsque l’Internet vacille. Les autorités martèlent : « Si vous êtes en zone d’inondation ou proche du littoral, partez maintenant. » L’autre consigne, paradoxale mais vitale : « Une fois le cœur du mur de vent passé, ne sortez pas : l’œil est traitre, le second mur est pire. »

Reste la dimension la plus difficile : tenir. Tenir pendant que les tôles vibrent comme des cymbales, que l’eau monte marche après marche, que l’air lui-même semble vouloir entrer et tout emporter. Tenir sans pouvoir appeler, sans savoir si la maison d’en face est encore debout. Dans ces heures-là, l’État, les ONG, la solidarité de quartier sont les seules digues. La Croix-Rouge parle déjà d’un impact direct sur plus d’un million de Jamaïcains ; à Cuba, les chiffres d’évacuations se comptent par centaines de milliers. Et demain, quand Melissa aura poursuivi sa route vers les Bahamas et peut-être vers le large, il faudra compter : routes, ponts, cultures, toitures, vies.

À l’échelle régionale, l’histoire de Melissa s’écrit en deux temps : la sidération, puis la reconstruction. Mais une autre histoire, plus longue, s’impose : celle de l’adaptation. Élever, reculer, densifier mieux, végétaliser, réorganiser les réseaux, sécuriser l’eau, moderniser l’alerte -et, surtout, couper le robinet des émissions qui gavent ces monstres. Car l’apocalypse n’est pas une fatalité biblique : c’est un mécanisme physique qui, cette année encore, a trouvé dans la chaleur de la mer des Caraïbes de quoi se faire un nom. Melissa. Et derrière ce prénom. Et derrière ce prénom, un avertissement.

Sources: New York Post, Reuters, The Weather Channel, AP News+1, NBC 6 South Florida+1